- ホーム

- ブログ

ブログ

2022/07/08ブログ 暮らしにもっと「いいね!」を。

【暮らし】ダイソーのマステでクリスマスラッピングが簡単、手軽にできる!

2022/12/21

2巻で110円のマスキングテープ

ダイソーで可愛いマスキングテープを見つけました!

クリスマスっぽくもありますが、普段も使えそうなデザインです。

こちらを使って、無地の紙袋をクリスマス用にデコレーションしていきます。

クラフト紙袋をデコレーション

斜めに貼ったデコレーション

マスキングテープを斜めに貼っていくだけの簡単なデコレーションです♪

リボン風にしても可愛い

マスキングテープをリボンのように貼り付けても可愛いです。

剥がれやすいのでしっかりと!

マスキングテープが重なった部分は剥がれやすいのでしっかりと貼り付けましょう。

様々な柄のテープでオリジナルのラッピングバッグを作ってみてはいかがでしょうか?

【暮らし】5分でできる掃除アイディア

2022/12/15

5分って意外と長い!

毎日の忙しさの中で、5分というとあっという間に過ぎるイメージかもしれません。

「5分じゃ何もできない!」と思い込んでいませんか?

5分って意外と長いです。

今日は年末の忙しい時期でも5分あればできる掃除を紹介します。

掃除機で5分の範囲はどのくらい?

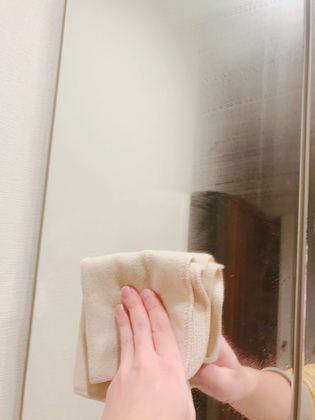

5分でできる洗面所の鏡ふき

洗面所の鏡も放っておくと水アカや汚れがつきやすい箇所です。

そんな鏡は、お風呂あがりの湯気を活用して掃除すると洗剤を使わずに綺麗にすることができます。

この掃除で使用しているのが、ニトリの「マイクロファイバーキッチンクロス」です。

お風呂の湯気を鏡にまとわせたら、乾いたキッチンクロスで湯気を拭き取っていきます。

これだけで大抵の汚れは落とせますので試してみてください。

鏡だけなら1分、鏡にプラスして洗面台も拭き取ったら合計3分で終わりました。

(画像:ニトリネットより)

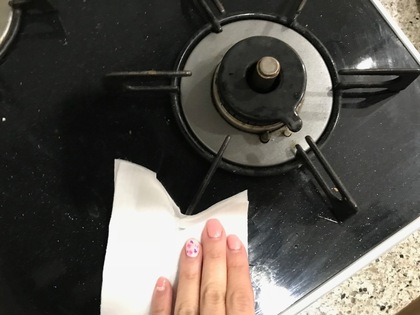

ガス台の拭き掃除も5分あればできる

油汚れがある場所の掃除は気が重いものですよね。

でも5分で掃除できると分かっていれば、ハードルも下がるような気がしませんか。

五徳を外して、台だけを拭き掃除しました。所要時間はガス台周りも含めて4分です。

この拭き掃除に役立つのがコレ↓

お店でもらう「紙おしぼり」です。

これをキッチンの引き出しに入れておき、ちょっとした掃除に活用しています。

ただし、この紙おしぼり、早めに使用しないと袋の中で乾燥してしまうので注意しましょう!

自分の家事時間を計測してみよう!

「掃除が面倒〜」と考えてしまうのは、掃除に労力と時間がかかると思い込んでいるからかもしれません。。

普段自分が掃除に何分かけているか、一度タイマーなどで計測してみましょう。

長い時間をかけてやっている掃除はそれほど多くないことに気がつきます。

そして時間がかからない、と分かれば掃除へのハードルも下がるような気がしませんか。

【暮らし】ふるさと納税おすすめの返礼品 <食料品以外>

2022/12/12

秋田県大曲市の返礼品「曲げわっぱ弁当」

山形県天童市の返礼品「天童木工の家具」

ふるさと納税を始めてからいつか申し込みたいと思っていた山形県の返礼品

新潟県見附市の返礼品「ニット」

冬物のニットを新調しようとしていた年に返礼品で受け取ったのがこちらのニット。

普段国産のニットを手にする機会が少ないので、この機会に着てみようと思い、申し込みました。

写真だと見えづらいですが、前身頃の編み目が細かくて印象的です。

欲しいものを検索してみよう!

ふるさと納税で何を返礼品に選んで良いのか悩んでしまう…。そんな声もよく聞きます。

その場合は、いまの暮らしに必要なもの…例えば「トイレットペーパー」でも「アルコール除菌」でも「椅子」でも「食器」でもなんでも良いので検索してみることから始めてみましょう。

暮らしの必需品が返礼品で賄えたら、家計の節約にもなりますね。

色々と検索していくうちに「今年はこれを申し込もう!」というものが決まってくると思いますよ!

【暮らし】ふるさと納税の返礼品選びと気をつけたいこと

2022/12/07

ふるさと納税とは

12月になると耳にすることが増えるワード「ふるさと納税」。

好きな自治体に寄附をすることで、返礼品を受けとれたり、次年度の住民税、所得税控除を受けられます。

(確定申告が必要です)

我が家の返礼品カテゴリーベスト5

ふるさと納税5年目の我が家。

我が家で受け取って良かったおすすめ返礼品カテゴリーのベスト5を紹介します!

第1位:食料品

第2位:雑貨(キッチン、リビングなど)

第3位:宿泊券

第4位:日用品

第5位:衣料品

です。

毎年欠かさず申し込む返礼品

我が家で毎年欠かさず申し込んでいる食料品は以下のものです。

<お米>

1度に20kg以上受け取れるものをよく申し込んでいます。

<お菓子>

洋菓子が中心です。北海道の菓子を受け取ることが多いです。

<調味料>

醤油や味噌、米油などを受け取ります。

書類整理はマストです。

ふるさと納税についてまわるのが、確定申告です。

年末にふるさと納税の申し込みを済ませて、年明け2月16〜3月15日(2023年)に確定申告を済ませます。

結構忙しいですよね。

確定申告に必要となるのが各自治体から郵送される「寄附証明書」です。

この整理をきちんと行いましょう!

我が家では、確定申告に必要となる書類だけを入れる専用クリアファイルを作り、そこに投げ込み式で整理しています。

返礼渋滞に気をつけて!

年末に駆け込みで申し込んだ返礼品。

特に冷凍食品を多く申し込むと、「(返礼品が)届いた時に冷凍庫にスペースがない!」という状態になることも…。

返礼品を申し込んだら、届いた時にすぐに入れられるようにスペースを空けておきましょう。

【リユース】素敵なパンフレット、チラシをいつでも見える形にリユース

2022/12/01

溜め込んでない? チラシ、パンフレット

映画館や展覧会、美術館などで手にする機会が多いチラシやパンフレット。

家に持ち帰って眺めた後はゴミ箱行き…

という方がほとんどかもしれません。

もしかしたら、「いつか見るかも」とたくさんため込んでいる方も多いかもしれませんね。

そんなパンフレットを目に見える形にリユースしてみませんか?

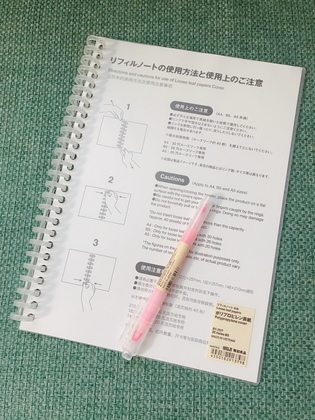

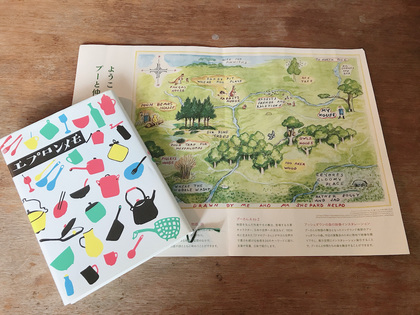

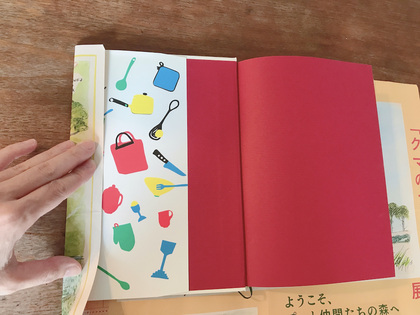

リフィルノートの表紙に活用

ルーズリーフをはさんで使うリフィルノート。

購入時はこのような感じです。

1枚目にリフィルノートの使い方などの説明書があらかじめ入っています。

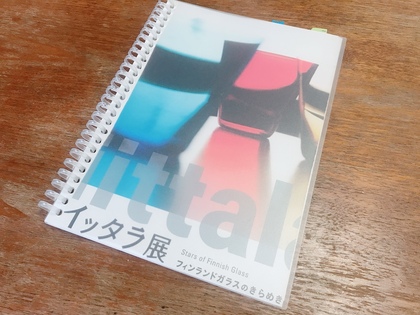

その説明書の紙に「イッタラ展」のチラシを貼ってみました。

チラシ1枚で全く違う雰囲気になります。

使いたい絵柄の部分を使いたい大きさに切って使います。

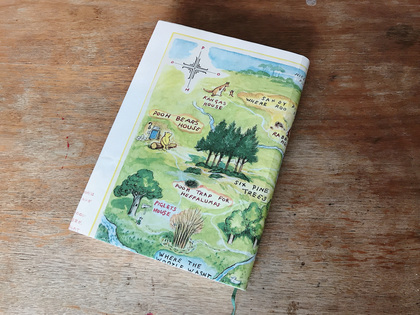

ブックカバーに活用

大きなチラシ、パンフレットの場合は、単行本などのカバーにすることもできます。

イラストが可愛いチラシを活かしてブックカバーにします。

使いたい柄、場所を決めたら、本の大きさに合わせて切ります。

出来上がり♪

一見するとチラシとは分かりません。

保管はクリアファイルが便利

可愛いチラシやパンフレットのほか、小さな包装紙など取っておきたくなるものがあります。

それらを綺麗にかつ場所を取らずに保管しておくには、クリアファイルが便利です。

「ここに入る分だけ持つ」などの決まりを作って保管してみませんか。

-

【記事掲載】3LDKマンション・5人家族でスッキリ暮らす!省スペース日用品の選び方5選

ライフオーガナイザー®︎の門傳奈々(もんでん なな)です。ご覧いただき、ありがとうございます。「空間」と「こ

【記事掲載】3LDKマンション・5人家族でスッキリ暮らす!省スペース日用品の選び方5選

ライフオーガナイザー®︎の門傳奈々(もんでん なな)です。ご覧いただき、ありがとうございます。「空間」と「こ

-

【記事掲載】やさしい風でしっかり冷える!Levoit Classic 36インチ タワー

ライフオーガナイザー®︎の門傳奈々(もんでん なな)です。ご覧いただき、ありがとうございます。「空間」と「こ

【記事掲載】やさしい風でしっかり冷える!Levoit Classic 36インチ タワー

ライフオーガナイザー®︎の門傳奈々(もんでん なな)です。ご覧いただき、ありがとうございます。「空間」と「こ

-

【ピックアップ】この記事読まれています!『無印良品シリコーン蓋』

ライフオーガナイザー®︎の門傳奈々(もんでん なな)です。ご覧いただき、ありがとうございます。「空間」と「こ

【ピックアップ】この記事読まれています!『無印良品シリコーン蓋』

ライフオーガナイザー®︎の門傳奈々(もんでん なな)です。ご覧いただき、ありがとうございます。「空間」と「こ

-

【記事掲載】0円収納が8月月間ランキングベスト5に入りました!

ライフオーガナイザー®︎の門傳奈々(もんでん なな)です。ご覧いただき、ありがとうございます。「空間」と「こ

【記事掲載】0円収納が8月月間ランキングベスト5に入りました!

ライフオーガナイザー®︎の門傳奈々(もんでん なな)です。ご覧いただき、ありがとうございます。「空間」と「こ

-

【記事掲載】0円収納が2025年1〜8月のランキングベスト3になりました!

ライフオーガナイザー®︎の門傳奈々(もんでん なな)です。ご覧いただき、ありがとうございます。「空間」と「こ

【記事掲載】0円収納が2025年1〜8月のランキングベスト3になりました!

ライフオーガナイザー®︎の門傳奈々(もんでん なな)です。ご覧いただき、ありがとうございます。「空間」と「こ